К 200-летию со дня рождения

Александр Васильевич Дружинин был широко известен в середине XIX века, он внес весомый вклад в развитие русской литературы, но сегодня его имя мало известно широкой публике. Он был прозаиком, драматургом, поэтом, литературным критиком. А еще переводчиком, фельетонистом и редактором.

Александр Васильевич Дружинин был широко известен в середине XIX века, он внес весомый вклад в развитие русской литературы, но сегодня его имя мало известно широкой публике. Он был прозаиком, драматургом, поэтом, литературным критиком. А еще переводчиком, фельетонистом и редактором.

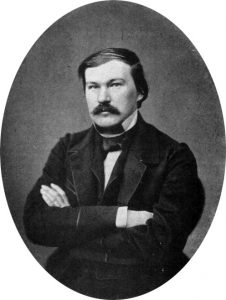

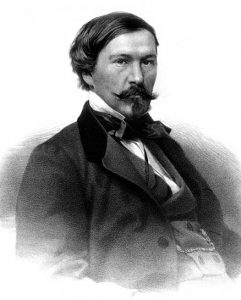

Родился Александр Васильевич Дружинин 8 октября 1824 года в Санкт-Петербурге. Его отец был крупным чиновником, дворянином, поэтому получил хорошее образование. Сначала будущий литератор занимался дома с лучшими учителями. К 16 годам Александр уже неплохо владел немецким, английским, французским языками. Затем его отправили учиться в аристократический Пажеский корпус, который он окончил в 1841 году и поступил на службу в лейб-гвардию, Финляндский полк.

Примерно в это время умер отец Александра и семья оказалась в бедственном финансовом положении. В Гвардии Александр Васильевич оставался недолго — в 22 года он ушел в отставку, перейдя в канцелярию Военного министерства, где служил до 1851 года. Именно тогда начался его творческий путь. За этот период он сумел влиться в демократический круг писателей, подружился с художником Павлом Андреевичем Федотовым.

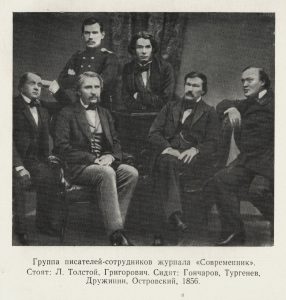

С 1847 по 1856 год Дружинин тесно сотрудничал с журналом «Современник», напечатав в нем немало своих работ. Первым произведением Дружинина, опубликованным в «Современнике» в 1847 году, стала повесть «Полинька Сакс», приковавшая всеобщее внимание и сделавшая автора знаменитым. Основной проблемой повести стала эмансипации женщин. Работу Дружинина одобрительно принял Белинский, который отметил, что здесь «много истины и душевной теплоты». Вопросу женской эмансипации А.В. Дружинин целый ряд своих работ: комедию «Не всякому слуху верь», рассказы «Пашенька», «Лолу Монтес», «Жюли» и другие.

А.В. Дружинин был очень плодовитый писатель. Кроме того, он активно печатал в «Современнике» систематические обзоры, где рассуждал о таланте Достоевского, о том, как влиял Гоголь на современников, писал о творчестве Писемского и Островского, Даля и Григоровича. Сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Искра», «Русский вестник» и газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Северная пчела». В «Журнале садоводства» поместил статью «Заметки о садоводстве в Петербургской губернии». В журнале «Век» в 1861 г. был соредактором. Фельетоны Дружинина печатались в разных газетах — в «Искре», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Зрителе».

В 1856 году Дружинин покинул «Современник», во многом потому, что не мог найти общий язык с Чернышевским, с которым возникло много идейных расхождений. После ухода из «Современника» Дружинин встал во главе журнала «Библиотека для чтения», где продвигал собственную эстетическую программу «чистого искусства». С 1856 по 1860 годы Дружинин занимался редактированием «Библиотеки для чтения», а в 1861 году перешел на работу в журнал «Век», который печатался каждую неделю и пользовался довольно большой популярностью среди русских читателей.

Литературное дарование Дружинина реализовалось прежде всего в сфере литературно-критической деятельности, начиная с 1855 года на протяжении пяти лет появляются обширные собственно критические его статьи. Они обращены к разнообразным явлениям русской литературы. В историю русской литературы Дружинин вошел главным образом как поборник «эстетической критики», или, как он называл ее, «артистической» теории «независимого и свободного творчества», противостоящего «дидактизму», т. е. злободневной общественной направленности литературы и искусства. Говоря популярным языком, он был поборником «чистого искусства».

Для русской культуры неоценима переводческая деятельность А.В. Дружинина. Популяризация английской литературы вообще занимала видное место в творчестве Дружинина, он считал своим долгом сделать ее достоянием своих соотечественников. Среди современников он прослыл англоманом, его называли отцом русской англистики. Его историко-литературные этюды о Сэмюэле Джонсоне, Шеридане, Краббе, Вальтере Скотте, серия статей «Галерея замечательнейших романов», включавшая произведения Ричардсона, Голдсмита, Анны Радклиф, Шарлотты Бронте и Теккерея, многочисленные критические статьи и обзоры, посвященные современной английской литературе, написанные живо и занимательно, знакомили широкие круги русских читателей с литературной жизнью Англии. Особо следует упомянуть обращение к Шекспиру. Переводы Дружинина вместе с переводами А. И. Кронеберга, Н. М. Сатина, П. И. Вейнберга составили основу того канонического русского Шекспира, который был создан в XIX веке и сохранял свое значение до 30-х годов XX века. Дружининские переводы издавались отдельно («Король Лир», «Кориолан») и включались в различные русские собрания произведений Шекспира. К. И. Чуковский в 1928 году писал: «Дружининские переводы Шекспира и посейчас остаются непревзойденными во многих отношениях». «Короля Лира» перевели заново М. А. Кузмин (1934) и Т. Л. Щепкина-Куперник (1937). И, тем не менее. Б.Л. Пастернак, сам принявшийся за перевод этой трагедии, писал в 1947 году, что «великолепный дружининский Лир, так глубоко вошедший в русское сознание, около века шедший на сцене и пр. и пр., есть единственный подлинный русский Лир, с правами непререкаемости, как у оригинала».

С подачи и при активном участии Александра Васильевича в 1859 году было создано Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным (в последствии – Литературный фонд). Идею Дружинин заимствовал у англичан. В составлении устава фонда участвовал и Лев Толстой. Среди первых получателей в том числе были декабристы (Михаил Бестужев и др.) и вдовы декабристов – В. Кюхельбекера и др. Известен факт о том, что для сбора средств был поставлен благотворительный любительский спектакль «Ревизор» в пользу фонда. Роли в этом спектакле исполняли: Городничий – А.Ф. Писемский, почтмейстер – Ф.М. Достоевский, купец Абдулин – А.Н. Островский, купцы – А.В. Дружинин, Д.В. Григорович, И.С. Тургенев. Пособия, которые выплачивало Общество, называли «Дружининской копейкой». К 1917 году Литфонд представлял собой организацию с более чем миллионными активами, насчитывал более 500 членов, среди который наряду с писателями были художник Репин, композитор Направник, театральный деятель Немирович-Данченко и др. В первое десятилетие советской власти работа фонда не велась, но в 1927 году возобновилась при Федерации объединений советских писателей. А с образованием в 1934 году Союза советских писателей при нем появился Литературный фонд СССР, который считался преемником Дружининского фонда – в 1959 году Литфонд широко отмечал свое 100-летие.

Большая часть жизненного и творческого пути А.В. Дружинина была связана с Санкт-Петербургом и Гдовским уездом. Его имение Мариинское – «патриархальный уголок», в котором основные занятия писателя составляли: «работа, чтение, прогулка, сон и некоторая скука по неимению людей по причине воздержанной жизни…». В течение всей жизни Дружинин будет приезжать сюда каждое лето с матерью. Писатель любил Марьинское и даже думал поселиться здесь и жить круглый год. Но, любя природу и неспешные прогулки в саду, тем не менее, в сентябре с радостью собирался в город. Дмитрий Васильевич Григорович, гостивший у Дружинина в 1855 году, вспоминает: «В деревне, куда обыкновенно приезжают летом отдыхать, Дружинин работал с тем же рвением, как в Петербурге. С девяти часов, тотчас же после утреннего чая, садился он к письменному столу и, усиленно пригибаясь на левый бок, писал вплоть до завтрака, прерываясь на несколько минут, чтобы пройтись по комнате. После завтрака он отдыхал час и снова продолжал писать, пока нас не позовут обедать». Рабочий флигель Марьинского А.В. Дружинин называл «своей лабораторией», в которой он много читал как русскую и английскую периодику, так и произведения русской и зарубежной литератур, составлял подробный отчет прочитанному. В этой же «лаборатории» создавались этюды по истории литературы, фельетоны, очерки, повести и романы. Как справедливо заметил Д.В. Григорович: «владельцы Марьинского были не только влюблены в свою деревню, но и пристрастны ко всему Гдовскому уезду». Это пристрастие нашло выражение в самом творчестве Дружинина. Дружинин писал: «…какой нерушимой связью привязан я к своему углу, к своей родной земле, к месту, где свершилось мое развитие…».

Но помимо дисциплинированного труда он позволял себе и прогулки, и посещение соседей, и приглашение гостей. В круг его знакомых входили многие ближние и дальние помещики, среди которых было несколько интересных для литературоведов имён. Так, ближайшей его соседкой была баронесса Евфимия Никитична Вревская, родственница Лермонтова. В Петербурге, в доме Вревской собирался цвет столичной интеллигенции. А в доме её отца, Никиты Васильевича Арсеньева, в начале военной службы часто останавливался Лермонтов. Её имение, Чёртово Пустое, находилось на противоположном берегу безымянного озера, напротив дома Дружининых, и писатель переправлялся к соседке на плоту.

Он общался с давними гдовскими помещиками Обольяниновыми, с Фёдором Леонтьевичем Трефортом совладельцем усадьбы Леонтьевское, с Яковом Ивановичем Мейером — владельцем имения Заовражье-Гверёздно, с Софией Александровной и Василием Арсеньевичем Семевскими — владельцами имения Щепец, с Блоками — Николаем Александровичем, Львом Александровичем и Ариадной Александровной, а также с дальней своей соседкой, владелицей имения Архангельское Сижно, Дарьей Фёдоровной Харламовой. Последняя также приходилась родственницей Лермонтову и была близко знакома с Грибоедовым.

Хоть общение Дружинина с Д.Ф. Харламовой не было столь интенсивным, как с баронессой Вревской, но оно принесло ему как литератору большую пользу. Из бесед с Дарьей Фёдоровной писатель мог узнать немало интересного о Грибоедове, Пушкине, Кюхельбекере, Лермонтове. В незавершенной рецензии на «Сочинения Лермонтова» (1860), говоря о восприятии поэта его современниками, Дружинин сошлется на мнения «лиц, связанных с ним родством и приязнью». В их числе были Е.Н. Вревская и Д.Ф. Харламова.

О своём передвижении по Гдовскому уезду, беседах с соседями, новостях и сплетнях он рассказывает в дневнике. Из записей узнаём, что он был влюблён в Надежду Дмитриевну Мусину — Пушкину, племянницу поэта Александра Ардалионовича Шишкова. Как восхищался красотой Ариадны Александровны Блок, будущей бабушки поэта, и какой интересной собеседницей была Дарья Фёдоровна Харламова. А также как холодно было в доме баронессы Вревской: «Вечер провели вчерашний у Вревской, где было довольно холодно… у баронессы дом – настоящая Дантова buca ghiacciata (ледяная яма), вчера я провел там вечер, читал газеты и ужинал, а ноги мои мерзли до того, что я вынужден был надеть калоши».

А у Трефортов, наоборот, уютно и тепло: «Трефорт живёт именно так, как следует жить в деревне осенью, – в доме у него такая чистота, такое изобилие! Всюду камины, цветы, мягкие диваны, древняя мебель, везде обстановка доброго, отдыхающего чудака».

В самый узкий круг деревенских друзей писателя входили Трефурт, Мейер и Вревская. Усадьба Трефурта Леонтьевское граничила с Гверёздно-Заовражьем Мейера (сейчас это территория Сланцевского района), а Марьинское Дружинина находится рядом, но на территории Плюсского района Псковской области, у северной его границы. Сейчас от этой усадьбы, сгоревшей в период Великой Отечественной войны, остался только маленький флигель.

В Марьинском Дружинина посещали и его петербургские друзья, сотрудники журнала «Современник» И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов (1854), Д.В. Григорович (1855, 1856), А.Ф. Писемский (1859), М.А. Ливенцов (1862, 1863). Тургенев и Некрасов, оба заядлые охотники, пробыли в Осьмино и Марьинском неделю.

Ушел из жизни А.В. Дружинин в 1864 году, от чахотки, ему было всего 40 лет. Писатель был похоронен рядом с отцом и матерью в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что при жизни Александр Васильевич был ярким, активным, общительным человеком, его похороны прошли практически незамеченными.

В некрологе «Современника» заслуги писателя перед русской литературой отметил Н. А. Некрасов, также в «Русском инвалиде» была напечатана поминальная речь И. С. Тургенева.

В историю русской литературы Дружинин вошел главным образом как поборник «чистого искусства». По его убеждению, литература должна прежде всего быть искусством, а не служить социальным и политическим запросам общества. И эта его позиция сыграла свою роль в том, что его имя оказалось в тени имен его современников. Оно уже ничего не говорило новым поколениям; посмертное собрание сочинений Дружинина, заботливо изданное Н. В. Гербелем, пылилось на полках букинистов, не находя охотников его приобрести. «Забытый талант» – было сказано о Дружинине всего лишь через 20 лет после его смерти. И только переводы его из Шекспира, особенно «Король Лир», многократно переиздавались, ставились на сцене и читались вплоть до советского времени.

Для нас же, земляков писателя, ценнейшим историческим и литературоведческим источником является дневник А.В. Дружинина. Из него мы узнаём множество подробностей помещичьей жизни и имена землевладельцев нашего края в период с 1843 года по 1858 год. В нем имеются отдельные зарисовки природы уезда, бесценные свидетельства о живших здесь людях, картина жизни нашего края в середине позапрошлого столетия.